1月12日成人の日閉塞や脱血不良などお急ぎの治療に対応します。

まずはお電話ください。

電話 052-753-3720

FAX 052-308-4564

夜間も電話には出られますので何かありましたらいつでもお電話ください。

1月12日成人の日閉塞や脱血不良などお急ぎの治療に対応します。

まずはお電話ください。

電話 052-753-3720

FAX 052-308-4564

夜間も電話には出られますので何かありましたらいつでもお電話ください。

年末年始は閉塞や脱血不良などお急ぎの治療に対応します。

まずはお電話ください。

電話 052-753-3720

FAX 052-308-4564

2025年12月

29日 月曜日 8:30〜17:00 待機対応

30日 火曜日 8:30〜17:00 待機対応

31日 水曜日 8:30〜17:00 待機対応

2026年1月

1日 木曜日 【休診日】

2日 金曜日 8:30〜17:00 待機対応

3日 土曜日 8:30〜17:00 待機対応

夜間や1月1日(木)は休診ですが電話には出られますので何かありましたらいつでもお電話ください。

院長が分担執筆を担当した、血管内治療の専門書「エコーガイド下VAIVTテクニックガイド」の御紹介

今年、メジカルビュー社より出版された医学専門書『エコーガイド下VAIVTテクニックガイド』において、私が執筆を担当した章が掲載されていますのでご紹介させていただきます。

本書は、シャントの治療(VAIVT)において、超音波(エコー)を駆使して行う高度なテクニックをまとめた、医療従事者向けの実践書です。

本書の中で、私は特に高度な専門性が求められる以下の2つのパートの執筆を担当いたしました。

いずれも、一般的な治療法からさらに一歩踏み込んだ、専門的な技術と経験が必要とされる分野です。 こうした技術を全国の医師・医療スタッフの皆様と共有することで、より多くの患者様が安心して治療を受けられる一助となれば幸いです。

当クリニックでは、この書籍で解説しているような「専門的かつ負担の少ない技術」を、日々の診療の標準として提供しております。 「シャントの手術は痛いと聞いている」「他院で治療が難しいと言われた」という方も、まずは一度ご相談ください。

書籍情報

自己血管内シャント閉塞に対する血管内治療の治療成績

院長が前任施設にて執刀した、自己血管内シャント(AVF)の血栓閉塞に対する血管内治療141例の成績をまとめた論文です 。超音波ガイド下での治療を行い、手技の初期成功率は96.5%でした 。また、追加治療を含む補助一次開存率は1年で87.0%であり、閉塞したシャントの多くが外科手術に移行することなく機能を維持できたことが報告されています 。

血栓除去治療は通常の麻酔では痛みが強いため、超音波ガイド下選択的皮神経ブロックを用いて治療しました。

「自己血管内シャント閉塞に対する血管内治療の成績」

日本透析医学会雑誌 2022年掲載

論文掲載サイトへのリンクです。

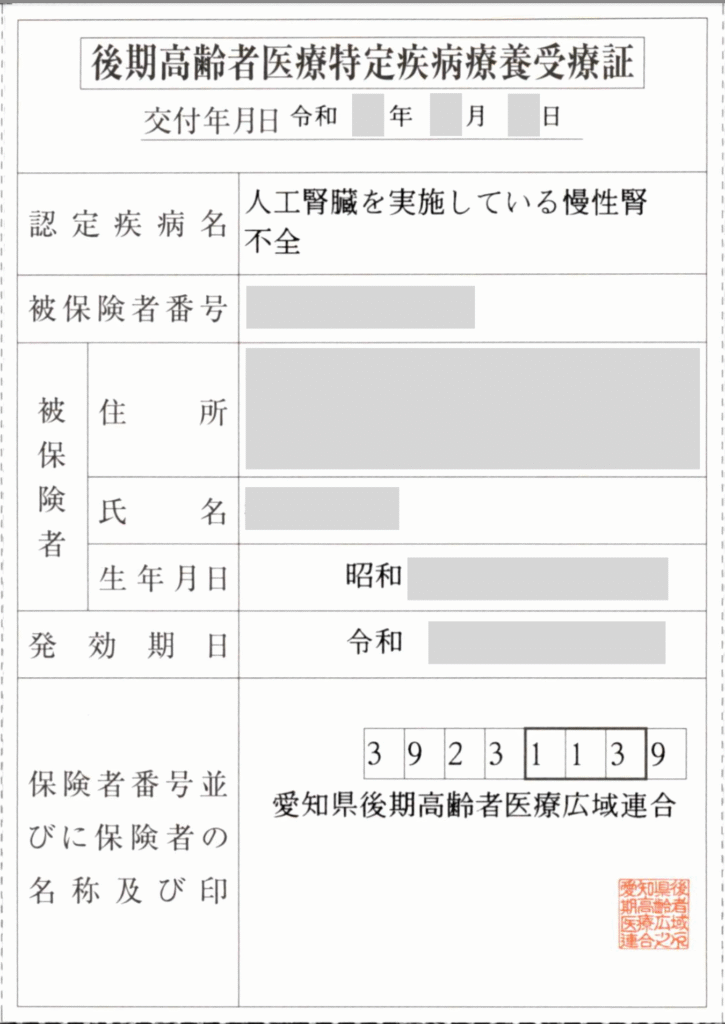

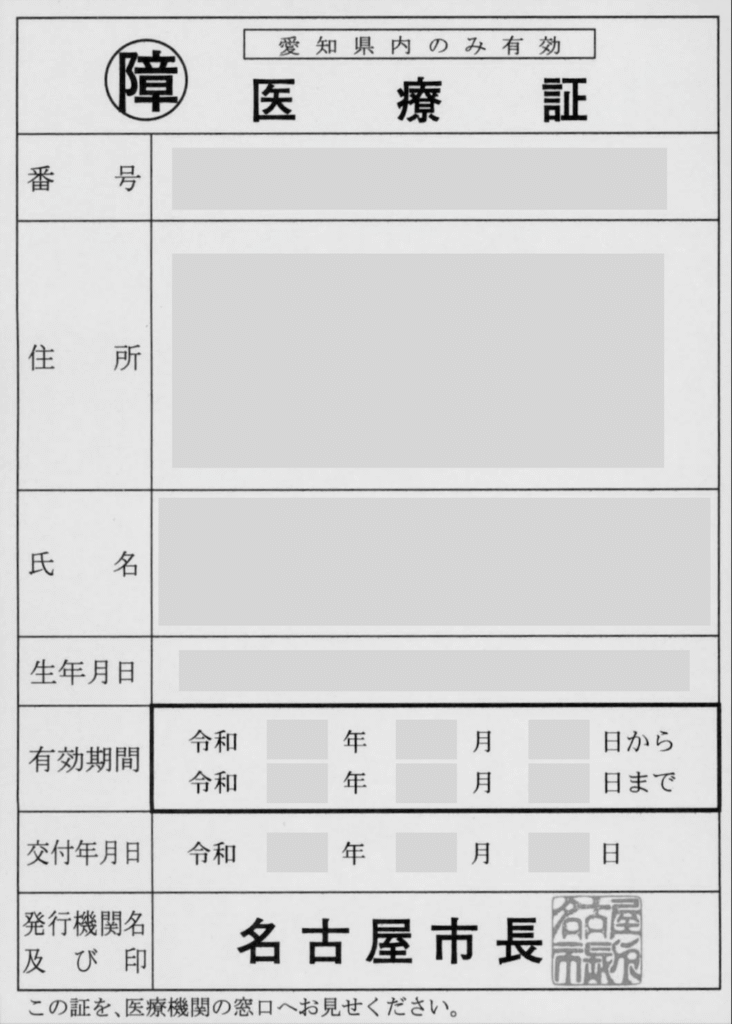

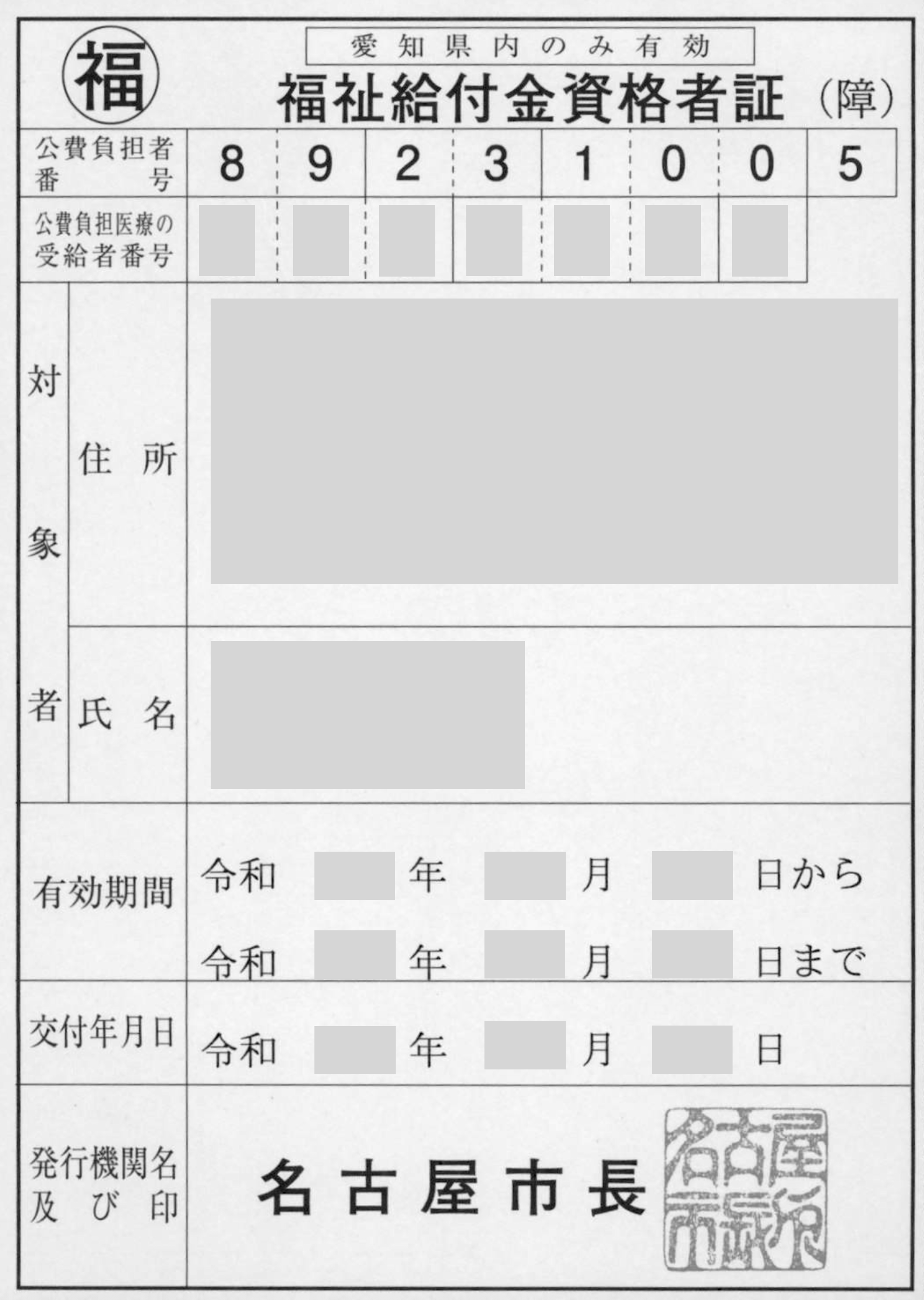

これらの医療証をお持ちの方は受診時に持参、提出してください。自己負担額が軽減、もしくは免除されます。

当院は、透析用シャント(血液透析のための血管アクセス)の「造設」「治療」に特化した施設です。

治療はすべて局所麻酔での日帰り手術として行っています。

当院では、ほぼすべての治療で、選択的皮神経ブロックという方法を用いることで、鎮静薬を使用せずに治療を受けていただけるようにしています。鎮静を行わないため、治療後もご自身で自動車を運転してお帰りいただけます(安全のため、詳細は医師が個別に判断いたします)。

また、局所麻酔・日帰りで行う医療は、入院治療と比べて医療費を抑えることができるという利点があります。自己負担がない場合でも、国や保険制度全体の医療費負担の軽減につながります。

患者さんにとって身体的・経済的な負担をできる限り少なくし、安全で質の高い治療を提供することを目指しています。

通院されている施設から入院での手術を提示された時には、主治医の先生に当院への受診希望を伝えてみてください。通院先で手術をされる場合でも、シャント治療医としての私の経験にもとづいた参考意見をお伝えできることがあります。